El príncipe Gautama

Hace 2500 años, la India se encontraba sumida en una profunda crisis religiosa. Los sacerdotes hindúes se habían convertido en una casta poderosa y corrupta que anteponía las cuestiones rituales a las de índole moral o ético, mientras el pueblo se distanciaba de las antiguas creencias y proliferaban todo tipo de santos, ascetas y maestros errantes, cada uno de ellos ofreciendo su particular visión religiosa.

Mientras tanto, el rey Suddhodana (jefe del clan de los Shakya, un pequeño reino tribal del norte de la India) estaba inquieto por el porvenir de su único hijo, Siddharta Gautama, nacido recientemente.

La profecía

La familia tenía grandes esperanzas en que Gautama se convirtiera en un noble guerrero y heredara algún día el trono. Para conocer el destino del muchacho se convocó a un anciano adivino, quien pronosticó que aquel joven alcanzaría fama como un gran rey o como un gran hombre santo. Tal anuncio fue para Suddhodana motivo de profunda inquietud, pues la posibilidad de que su hijo se dedicase a la religión sería para él una completa desgracia. Sabía de muchos hijos de familias nobles que, renunciando a los lujos, habían partido como ascetas descalzos, envueltos en harapos, buscando una vida de plenitud espiritual. Suddhodana, decidido a impedir que su hijo eligiera el camino equivocado, trazó un plan minucioso para mantener a Gautama alejado de ese destino: impuso normas estrictas para mantenerle aislado de todo lo que pudiera perturbarlo. No podía salir sin vigilancia, todos sus desplazamientos eran supervisados, y se le mantenía apartado de la miseria y el dolor del pueblo. Su mundo debía estar compuesto exclusivamente por lujo. Nada desagradable debía contaminar su experiencia: todo lo que el dinero pudiera proporcionarle estaba a su alcance, y todo lo demás rigurosamente excluido. Recibiría una protección absoluta, en un entorno cuidadosamente controlado, teniendo contacto sólo con sirvientes personales o personas de su misma casta. Debía acostumbrarse a una vida de rey.

Pero aquella existencia artificial no podía sostenerse indefinidamente. Gautama era un joven culto, sensible y refinado, con una mente perspicaz y despierta, capaz de atravesar las apariencias y llegar a la esencia misma de las cosas. Es por ello que, debido a sus inquietudes, a los 29 años Gautama tomó una decisión que cambiaría su destino. Un día, sin que lo supieran ni sus padres ni sus tutores, abandonó el palacio acompañado por un criado de su entera confianza. Juntos recorrieron en un carro a caballos los dominios de su padre, y durante aquel recorrido presenció cuatro escenas que marcaron profundamente su pensamiento y alterarían para siempre el rumbo de su vida… y el curso de la espiritualidad humana.

Los cuatro encuentros

Al comienzo del paseo se topó con un anciano extremadamente debilitado, que avanzaba con lentitud, tembloroso por los estragos de la edad, y sosteniéndose con dificultad sobre un bastón. Carecía de dientes, sus ojos estaban nublados por cataratas, y su cuerpo encorvado mostraba la fatiga de los años. Al cruzar su mirada con la del joven príncipe, Gautama se dio cuenta por primera vez de que la vejez es un destino común a todos, y que, con el paso del tiempo, la agilidad y la fuerza inevitablemente se desvanecen.

Profundamente afectado, el príncipe siguió su camino, inmerso en pensamientos inquietantes. No tardaría en vivir un segundo impacto: al tomar una curva, los caballos aminoraron la marcha y la vista de Gautama se detuvo en una figura deplorable: un hombre enfermo, demacrado y cubierto de llagas, temblaba mientras se quejaba con voz débil. Entre lamentos, se rascaba con desesperación, desprendiéndose costras amarillentas de la piel.

La impresión fue aún más intensa que la anterior. Gautama, conmovido y afectado profundamente por lo que había presenciado, comenzó a hacerse preguntas dolorosas: ¿está el sufrimiento destinado a todos? ¿Es una condición inevitable de la vida? ¿Por qué debe padecerse? Miró a su criado, que continuaba impasible, como si aquella escena fuera algo cotidiano. Fue entonces cuando comprendió el motivo de su aislamiento: su padre había querido protegerlo precisamente de esa realidad.

Continuaron la excursión, y al rato Gautama dio una exclamación que hizo que los caballos disminuyeran de nuevo la marcha hasta detenerse por completo: a un lado del camino yacía un cadáver desnudo, deformado e hinchado por el sofocante calor del sol, y era devorado por un enjambre de moscas. La piel del difunto había perdido todo color, y el hedor era intenso. Por primera vez, Gautama presenció la muerte de manera directa. Comprendió, sin lugar a dudas, que al final de la vida aguardaba la descomposición. Ordenó al criado y cochero, con un simple gesto, que diera la vuelta, y en silencio reflexionó sobre lo efímero de la existencia y la caducidad de la belleza corporal. ¿Era acaso tan transitoria la hermosura humana?, se preguntó.

Mientras volvía a su palacio, el joven príncipe se sumió en sus pensamientos, dándole vueltas a todo lo que acababa de ver. Pero por mero azar alzó la vista y vio en el camino a un monje que meditaba tranquilo. Iba vestido con ropas sencillas pero limpias, y su rostro reflejaba serenidad y equilibrio interior. Aquel hombre irradiaba una paz que contrastaba con el caos emocional que sufría Gautama. Entonces, el príncipe le preguntó a su ayudante: “¿Quién es éste?” Y la respuesta fue: “Es un hombre que ha renunciado al mundo”.

Ese encuentro fue decisivo. Después de haber sido sacudido por las imágenes del sufrimiento (la enfermedad, la vejez y la muerte), Gautama se preguntó si acaso la paz, la plenitud y la verdadera sabiduría solo podían alcanzarse abandonando la vida material, siguiendo una senda espiritual, tal vez como monje, como miembro de alguna orden religiosa. En ese instante tomó una decisión: se apartaría de la vida palaciega y renunciaría a todo lo que había conocido.

La gran renuncia

Su padre reaccionó con furia, su madre rompió en llanto y súplicas, y el sirviente que lo había acompañado fue desterrado del reino como castigo. Gautama, sin embargo, se encerró en su habitación, absorto en sus pensamientos. No dejaba de repasar las escenas que había presenciado. Si en una sola salida (¡la primera y única de su vida!) había visto tanto dolor y miseria, ¿qué no encontraría en el resto del mundo? Rechazaba la comida, abatido. Sólo una idea lo ocupaba por completo: ¿qué hacer?, ¿cómo huir del encierro del palacio y comenzar una vida como monje?

El padre de Gautama hizo todo lo que estaba en su mano para aliviar la tristeza y la profunda melancolía que embargaban al joven príncipe. Ordenó que los músicos más virtuosos tocaran sin cesar, con la esperanza de impedirle pensar. Se organizaron espectáculos con malabaristas, acróbatas y artistas de todo tipo, todos destinados a distraer su mente. Desde todos los rincones del reino se convocó a las jóvenes más bellas, expertas en las más refinadas artes del placer, con la esperanza de que despertaran en Gautama el deseo y lo devolvieran a la vida con pasión.

Los músicos tocaban hasta quedar rendidos, y las bailarinas ejecutaban danzas sensuales y ejercicios de seducción hasta desfallecer de agotamiento. Fue sólo entonces cuando Gautama se fijó realmente en el espectáculo que se desplegaba ante él: observó con espanto las posturas torcidas en que habían caído los músicos al perder la fuerza; miró con asombro a las jóvenes semidesnudas, desmayadas, pálidas, con los rostros cubiertos de maquillaje estridente que, al desvanecerse el color natural de sus mejillas, se volvía grotesco. Una vez más reflexionó sobre lo efímero de la belleza, sobre la falsedad de los placeres que le ofrecían. Qué decadente y vana le parecía la existencia, qué absurda la apariencia de las mujeres pintadas, reducidas a la nada cuando su propósito había terminado. De nuevo volvió a pensar en escapar, en abandonar todo lo que conocía y buscar en otro lugar la serenidad que se le negaba en el lujo.

Alarmado por la creciente determinación del príncipe, el rey ordenó duplicar y hasta triplicar la vigilancia en el palacio. La reina, presa de la angustia, entró en crisis; Yasodhara, esposa de Gautama desde que ambos tenían 16 años y ahora embarazada de él, se desmayó entre sollozos; las damas del palacio estallaron en llanto colectivo. Los consejeros corrían de un lado a otro, gesticulando sin rumbo, y sus palabras resultaban tan caóticas como inútiles.

Durante varios días, Gautama reflexionó en secreto sobre cómo podría abandonar el palacio. Los guardias, que lo conocían bien, harían imposible una salida directa. El pueblo, en cambio, apenas sabía de su existencia. Finalmente tuvo una idea simple pero eficaz: disfrazarse. Un sirviente leal, a quien recompensó generosamente antes de enviarlo fuera del reino, le entregó un conjunto de ropas viejas y andrajosas, como las que vestían los mendigos.

La tarde en que su esposa dio a luz a su hijo Rahula, Gautama aprovechó que todo el mundo estaba distraído con el suceso para, justo antes de que se cerraran las puertas del palacio, vestirse con las ropas de mendigo. Desordenó su cabello, ensució su rostro y sus manos con barro y se unió al grupo de mendigos que solían ser expulsados al caer la noche.

Se dirigió al bosque, alejándose de las rutas transitadas y de todo contacto humano, temeroso de que su desconocimiento del mundo real pudiera delatarlo. Caminó durante toda la noche, decidido a alcanzar los límites del reino. No le preocupaban los tigres ni otros animales salvajes que pudieran acecharlo en la oscuridad: su vida había estado tan protegida que no sabía realmente qué era el miedo.

Mientras tanto, en el palacio se descubrió su desaparición. Se registraron a fondo todas las dependencias, los edificios anexos, los jardines y los parques. El rey recorría frenéticamente los pasillos dando órdenes mientras los soldados permanecían en alerta máxima. Finalmente, agotados y sin pistas, decidieron posponer la búsqueda hasta el amanecer.

Gautama, por su parte, se internaba cada vez más en la espesura del bosque, evitando todo contacto innecesario. Si alguien le dirigía la palabra, se mantenía en silencio. Se alimentaba de los granos y frutas silvestres que encontraba, y bebía agua de los manantiales frescos. Sin embargo, su comportamiento pronto llamó la atención: su manera de andar, su silencio, su porte... no eran los de un mendigo común. Rumores sobre un vagabundo inusual llegaron a oídos del rey.Se organizó una gran expedición para capturarlo, pero los jinetes no lograban alcanzarlo: Gautama se ocultaba en zonas inaccesibles para los caballos, moviéndose con sigilo.

Desesperado, el rey recurrió a una última estrategia: ordenó que las bailarinas del palacio fueran enviadas a la selva con la misión de seducir al fugitivo. Durante días, aquellas mujeres ejecutaron sus danzas más provocadoras entre los árboles, esperando atraer su atención. Finalmente, cerca de palacio, Gautama apareció ante su esposa y le anunció con firmeza que partía en busca de una vida espiritual y que no regresaría. Yasodhara corrió hacia él con su hijo en brazos, implorando que reconsiderara su decisión. Gautama, sin pronunciar palabra, retomó su camino y se alejó sin volver la vista.

Años de ascetismo

Gautama continuó su camino más allá de las fronteras del reino de su padre, siguiendo las huellas y rumores de sabios monjes y solitarios ermitaños. Se dedicó a aprender de los más grandes maestros que encontraba en su travesía, estudiando allí donde había algo valioso que descubrir. Cada vez que absorbía todo lo que un maestro podía ofrecerle, proseguía su marcha, impulsado por una búsqueda constante: alcanzar aquello tan esquivo en este mundo como es la paz interior, la serenidad del alma.

Era un discípulo excepcional. Su formación y su mente aguda le permitían absorber el conocimiento con rapidez y claridad. Su inteligencia ordenaba las ideas con precisión, desechando lo que no le servía y reteniendo solo lo esencial. Uno de sus maestros, maravillado por su cultura, disciplina y comprensión, le pidió que se quedara a su lado como compañero y enseñara también a otros. Pero Gautama no aceptó. Su razonamiento era claro: ¿cómo podía transmitir a otros una verdad que él mismo aún no había comprendido del todo? ¿Cómo guiar, si aún no había hallado su propio norte?

Conocía los textos sagrados y los comentarios sobre ellos. Y aunque encontraba en las escrituras cierto alivio, aún albergaba preguntas sin respuesta, dudas que perturbaban la paz que tanto anhelaba. Por ello, siguió avanzando. Había en él una obsesión profunda, un impulso incansable que lo empujaba siempre hacia adelante, en pos del conocimiento, tras la verdad. Un ermitaño le aseguró que sólo a través de la vida ascética se podía hallar la calma interior. Gautama, decidido, aceptó el desafío. Ya hacía tiempo que había renunciado a los placeres del mundo. Vivía en un desapego total, dedicado únicamente a encontrar un sentido más profundo a la existencia.

Con el tiempo, su ascetismo se intensificó. Redujo su alimentación hasta el extremo, llegando a sostenerse con apenas un grano de arroz al día, según la leyenda. Durante esa etapa de privaciones, hasta un total de cinco personas comenzaron a sentir admiración por él y a frecuentar su compañía. Veían en Gautama a alguien extraordinario, un asceta capaz de sobrevivir sin apenas alimento, y creyeron que podrían sacar algún provecho espiritual al quedarse con él e imitar su ascetismo extremo.

Mientras tanto el hambre no permitía a Gautama concentrarse lo suficiente como para llevar a cabo con éxito sus meditaciones, y finalmente la desnutrición y la debilidad lo vencieron y cayó inconsciente, al borde de la muerte. Una joven que casualmente pasaba por allí se apiadó de él y le ofreció un cuenco de arroz con leche, que Gautama no tuvo más remedio que aceptar para sobrevivir. Sin embargo, esa renuncia al ascetismo radical supuso una decepción para sus cinco compañeros, que le abandonaron de inmediato en busca de otros maestros aparentemente más consecuentes.

El Camino del Medio

Y mientras Gautama recuperaba sus fuerzas, vio una barca que pasaba con un maestro de música y su discípulo afinando un instrumento musical de cuerda. Gautama escuchó al maestro decirle al alumno: “Si la cuerda está demasiado floja, no producirá el sonido adecuado. Y si la cuerda está demasiado tensa, se romperá fácilmente. Sólo con la tensión justa se obtiene armonía”. Estas palabras marcaron un antes y un después en la vida de Gautama. Su vida había sido una oscilación entre extremos. Primero, como príncipe, disfrutó de todos los lujos imaginables: comida abundante, placer sin restricciones, danzas y música a su alrededor. Luego renunció a todo y vivió en la miseria, casi hasta morir de hambre. Durante años se había entregado al ascetismo con disciplina férrea, había castigado su cuerpo y renunciado a todo placer físico, convencido de que así se acercaría a la verdad. Sin embargo, con el tiempo comprendió que todo aquello había sido en vano. El ascetismo, tal como lo había practicado, no era más que un método para dominar el cuerpo, un ejercicio de autodisciplina, pero no ofrecía respuestas espirituales profundas. También comprendió que la austeridad llevada al extremo sólo conducía a la muerte, y que morir antes de hallar respuestas era dejar su misión incompleta. Reflexionó sobre ello, comparando su esfuerzo con intentar vaciar el Ganges con un colador o hacer nudos sin cuerda.

Esa experiencia dual le reveló que ni la riqueza ni la pobreza extrema contenían la respuesta al sufrimiento humano. El verdadero camino, comprendió, debía hallarse entre ambos extremos: un equilibrio que evitara tanto la indulgencia como el ascetismo destructivo. Para él, entregarse al sufrimiento extremo o al castigo del cuerpo no era más virtuoso que vivir en la indulgencia. Ambos extremos distorsionaban la visión de la realidad. Como con la cuerda de un instrumento, sin equilibrio no hay armonía ni serenidad. Entendió que lo correcto era la moderación: ni buscar los placeres, ni buscar la mortificación. A esa actitud equilibrada la denominó “Camino del Medio”, y se propuso llevarla a cabo de continuo, como una filosofía de vida.

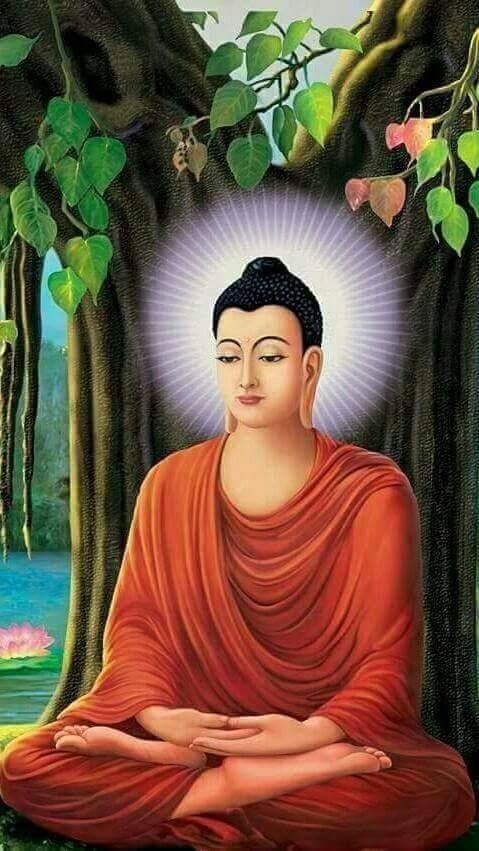

Las tres vigilias: despertar bajo la higuera

Ya recuperado físicamente, y con su mente más firme que nunca, Gautama se sentó bajo una higuera y volvió a sumirse en una meditación profunda sobre el sufrimiento humano y su origen. Tomó entonces una decisión solemne: tras más de seis años de búsqueda sin hallar lo que anhelaba, permanecería allí, inmóvil, hasta encontrar la respuesta. No se levantaría hasta alcanzar la comprensión que buscaba.

Cuenta la leyenda que fue entonces cuando la naturaleza, viendo su determinación, decidió echarle una mano: los tigres silenciaron sus rugidos, para no alterar su concentración; los monos dejaron de saltar y de emitir sonidos estridentes, y permanecieron quietos; los pájaros suspendieron su canto y agitaban suavemente sus alas, enviando hacia Gautama ráfagas de aire refrescante; y hasta los perros, habitualmente ruidosos y bulliciosos, se acurrucaron en silencio entre los arbustos. Por su parte, el rey de los caracoles comprendió que él también debía hacer algo, así que reunió a los suyos y los condujo hasta la espalda de Gautama. Lentamente, 108 caracoles se desplazaron hasta su cabeza, abrasada por el sol, y se colocaron sobre ella. Así, con sus cuerpos frescos le ofrecieron protección contra el calor del mediodía, creando un escudo viviente que le libraba del sufrimiento físico y le ayudaba a mantener la mente despejada. Los caracoles murieron abrasados por el sol, entregando su vida para proteger a Gautama y ayudarle en su meditación.

Gautama continuó en su posición, meditando de manera profunda durante el resto del día. Y al anochecer comenzó a recordar en detalle todas sus vidas anteriores, incluso miles de ellas, con nombres, lugares, sufrimientos y muertes. Comprendió la naturaleza cíclica de la rueda de la reencarnación, y cómo había renacido una y otra vez por culpa del deseo y la ignorancia.

Llegada la medianoche, Gautama vio el nacimiento y la muerte de innumerables seres, y que el destino de todos ellos dependía de sus acciones. Comprendió así la ley del karma: las acciones motivadas por avidez, odio o ignorancia producen sufrimiento a uno mismo o a los demás, mientras que las acciones motivadas por la generosidad, la compasión y la sabiduría producen bienestar.

Gautama continuó toda la madrugada absorto en sus pensamientos, y cuenta la leyenda que Mara, señor del engaño, el deseo y la muerte, intentó distraerlo de su meditación de varias maneras. Primero envío a sus tres hijas (de nombre Deseo, Placer y Pasión) para seducir a Gautama con visiones de belleza, placer y gozo mundano, pero éste se dio cuenta de que no eran más que meras ilusiones, fenómenos vacíos. Así que Mara lanzó contra él un ejército de demonios que arrojaban flechas, lanzas y fuego, pero las armas se transformaron en flores antes de tocar a Gautama. Al ver que todo lo anterior no funcionaba, Mara se presentó en persona ante Gautama y le preguntó “¿quién eres tú para reclamar el trono del despertar? Este lugar me pertenece, ¿qué pruebas tienes de tu derecho a sentarte aquí?” Gautama no respondió con palabras, sino que extendió su mano derecha hacia la tierra, tocó el suelo con la punta de los dedos y la tierra tembló mientras se oyó tronar una voz: “yo, la diosa Tierra, soy testigo de millones de actos meritorios realizados por él. Tú, Mara, no tienes ningún derecho aquí”. A continuación, Mara y todos sus ejércitos se desvanecieron.

Gautama había vencido así al deseo, el miedo y la duda, liberando sus pensamientos de toda distracción y obstáculo, y permitiéndole alcanzar la más profunda de las meditaciones. Y por fin, al mismo tiempo que comenzaba a salir el sol, la claridad alcanzó también su alma. Por fin había encontrado la respuesta a los interrogantes que lo habían perseguido por tanto tiempo, y su mente se inundó de comprensión. Había despertado, había alcanzado la iluminación.

Se había convertido en el iluminado (“buda”, en sánscrito).

Las Cuatro Nobles Verdades

El buda Gautama había comprendido por fin que era posible liberarse de las cadenas del sufrimiento humano, que el ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento podía romperse. Había desentrañado las causas del dolor, entendido su naturaleza, y vislumbrado el camino para superarlo. Su iluminación se resume en las Cuatro Nobles Verdades que él mismo enunció.

La primera de ellas es que la vida es sufrimiento. Buda enseñó que el nacimiento es ya una experiencia dolorosa: al nacer, el niño deja un entorno protegido y cálido para enfrentarse a un mundo de incomodidades, y ese proceso trae sufrimiento tanto a la madre como al hijo. La vejez, por su parte, es también fuente de dolor: cuando el cuerpo ya no puede regenerarse adecuadamente y los órganos dejan de funcionar como deberían, el ser humano experimenta el deterioro como una forma de sufrimiento. La enfermedad, igualmente, es sufrimiento: cuando alguna parte del cuerpo falla, obliga al organismo entero a adaptarse, y ese reajuste trae consigo dolor físico y angustia. Y la muerte, aunque no sea dolorosa en sí misma, conlleva sufrimiento por el miedo que la rodea, por la incertidumbre, por la separación de lo conocido. Todo ello nos hace desgraciados. El sufrimiento también surge en lo cotidiano: cuando estamos obligados a convivir con personas o situaciones que rechazamos; cuando perdemos aquello o a quienes amamos, sin saber si volveremos a verlos; cuando deseamos algo con intensidad y no lo conseguimos… Estas frustraciones, grandes o pequeñas, alimentan el malestar interior, nos privan de la felicidad y nos hunden en la tristeza. El deseo insatisfecho es una fuente constante de aflicción. Apegarse a la existencia es, en última instancia, abrazar el sufrimiento. Sólo la muerte, en su forma más pura, trae descanso. Aceptar la vida como es implica aceptar también que el dolor forma parte de ella. De hecho, el sufrimiento es también un maestro esencial: a través del dolor se purifica el alma y se quiebra la costra que recubre al espíritu del ser humano.

A partir de esa primera de las Cuatro Nobles Verdades, Buda meditó sobre el origen último del sufrimiento. Y llegó a la segunda de las Cuatro Nobles Verdades: el sufrimiento nace del deseo. Del deseo insaciable, de una sed constante de placeres, de posesiones, de éxito, de satisfacer los sentidos, de alcanzar riqueza, poder, o cualquier otra forma de gratificación mundana.

¿Cómo liberarse entonces del sufrimiento? Buda meditó sobre ello y alcanzó la tercera de las Cuatro Nobles Verdades: el sufrimiento cesa cuando cesa el deseo. Por tanto, debemos abandonar la persecución de las ilusiones materiales, de esos placeres efímeros que sólo aportan una felicidad superficial y efímera. Es fundamental examinar la naturaleza de nuestros deseos, preguntarnos de dónde surgen, qué los origina. Sólo comprendiendo la causa del deseo podremos actuar sobre ella y liberarnos de su dominio. La verdadera felicidad llega cuando uno deja de desear, cuando acepta la vida con sus luces y sombras, con sus momentos agradables y difíciles.

¿Pero cómo acabar con el deseo? He aquí la cuarta de las Cuatro Nobles Verdades: para liberarse del deseo es necesario recorrer el Noble Camino Óctuple.

El Noble Camino Óctuple

El Noble Camino Óctuple es el corazón práctico de la enseñanza de Buda, un camino espiritual que conduce al fin del sufrimiento y a la liberación final del ciclo de renacimientos. Es una forma de vida que cultiva sabiduría, ética y mente clara, y que se divide en los siguientes ocho principios:

1) Visión correcta. Implica tener una comprensión clara de la realidad, verla tal y como es y no como queremos que sea. Supone entender profundamente la existencia del sufrimiento, su causa y el camino hacia su cesación (las Cuatro Nobles Verdades).

2) Intención correcta. Es orientar nuestra voluntad hacia la renuncia del deseo, el cultivo de la bondad y la compasión, y dejar de lado la hostilidad, el deseo y la violencia.

3) Habla correcta. Significa cuidar la forma en que nos expresamos, haciéndolo siempre con amabilidad, veracidad y propósito. Debemos abstenernos de mentir, calumniar, de utilizar lenguaje hiriente, o de propagar rumores y frivolidades. Se habla cuando es útil, y se guarda silencio cuando no lo es.

4) Acción correcta. Debemos actuar moralmente: no matar, no robar, no tener una conducta sexual dañina. Es necesario evitar cualquier daño a los demás o a nosotros mismos.

5) Medios de vida correctos. Es necesario ganarnos la vida honradamente, sin dañar a otros seres, y evitar ocupaciones que impliquen violencia, engaño o explotación.

6) Esfuerzo correcto. Consiste en prevenir los estados mentales perjudiciales, eliminar los ya presentes, y cultivar y mantener aquellos que son beneficiosos, perseverando siempre con energía positiva.

7) Atención correcta. Se refiere a vivir con plena conciencia en el presente, observando el cuerpo, las emociones, los pensamientos, el entorno y los fenómenos que ocurren a nuestro alrededor, siempre con claridad, sin juicio ni distracción.

8) Concentración correcta. Se trata de lograr estados profundos de meditación, focalizando la mente y aquietándola con claridad y estabilidad.

Tras su iluminación, Buda abrió los ojos y dijo: “Hecho está lo que debía hacerse. Ahora enseñaré a quien deseé aprender”.

Y así lo hizo.

©JRGA

Comentarios

Publicar un comentario

¡Hola! Si tu comentario es lo suficientemente respetuoso y educado se publicará, si no lo es... ni lo intentes.